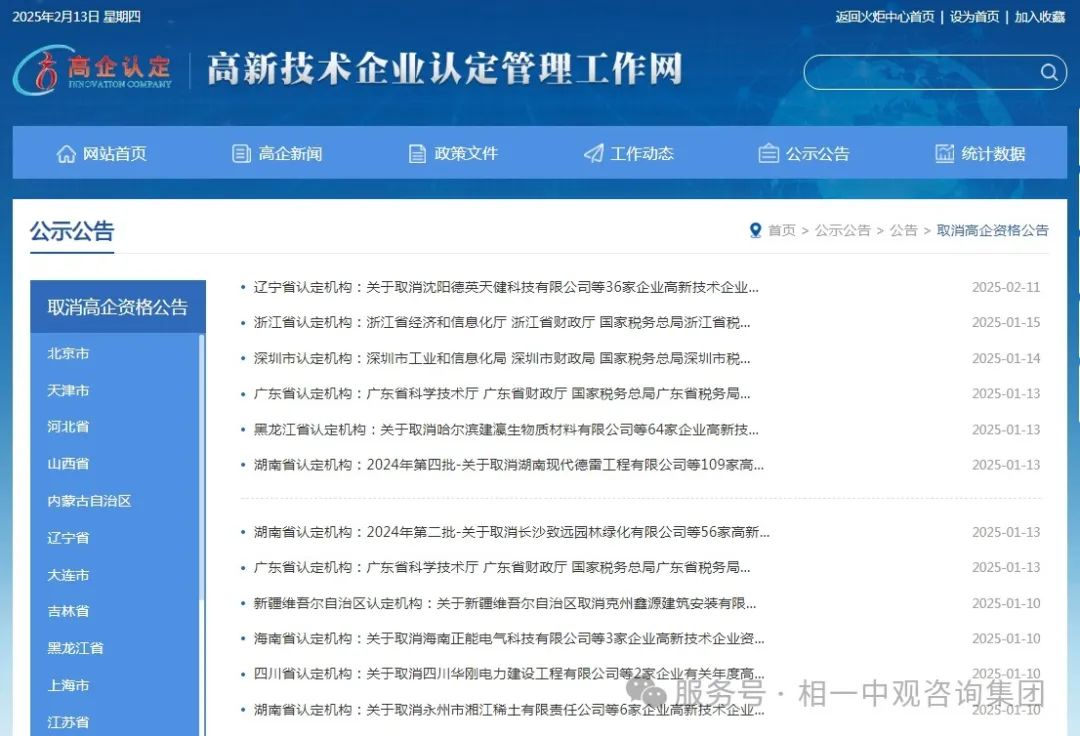

2025年一开年,广东省三部门(科技、财政、税务)联合发布了两则公告,合计取消233家高新技术企业资格。一块闪亮的“金字招牌”突然被摘下,露出锈迹斑斑的底色,原本享受的税收优惠“蜜糖”戛然而止,企业像被抽走了一层“氧气罩”,利润瞬间缩水。这场“摘帽”,是大数据、严监管新形势下对企业财税合规的又一记重锤,不仅对高新技术企业群体,对所有企业都是又一次深刻警示。

2024年度,全国各省份密集对多家“伪高新”企业摘帽。据不完全统计,26个省份累计取消3545家高企资格,较2023年的1590家增长了约1.22倍。其背后涉及政策调整、监管趋严、产业升级等多重因素,如今面对财政压力,政府不得不挥动精简之刀和监管之剑,将一些徒有其名的“伪高新”从支持名单中剔除。而这些企业之所以被取消资格,核心原因可归结为以下几个:

一是高新企业认定后续管理缺失。如上海微创心脉医疗(688016.SH)因累计两年未填报年度发展情况报表,触发《高新技术企业认定管理办法》中“累计两年未提交年报”的取消条款,被取消高企资格。

二是高新技术企业关键指标不达标。包括研发费用占比不足(如思源电气)、高新技术收入未达60%(如某上市公司因股权转让收益拉低比例)、科技人员占比低于10%等。

三是申请高新数据资料造假。部分企业在申请时虚增研发人员或费用,如四川某公司因研发数据造假被取消资格并追缴税款。

申请高新技术企业认定,不仅涉及高新技术的认定、财税数据的合规、人员比例达标等因素,认定后后续的涉高新财税数据维护、更新,都十分重要。

由此可见,企业的财税合规管理绝非一场数字游戏,而是企业诚信与责任的坚实基石。那些试图通过虚假申报、不实财务数据来骗取高新企业资格进而骗取政府补贴、税收优惠等行为,无异于在沙地上筑塔,看似高耸,实则根基不稳。那么,被取消高新技术资格的企业,将会面临哪些直接影响?

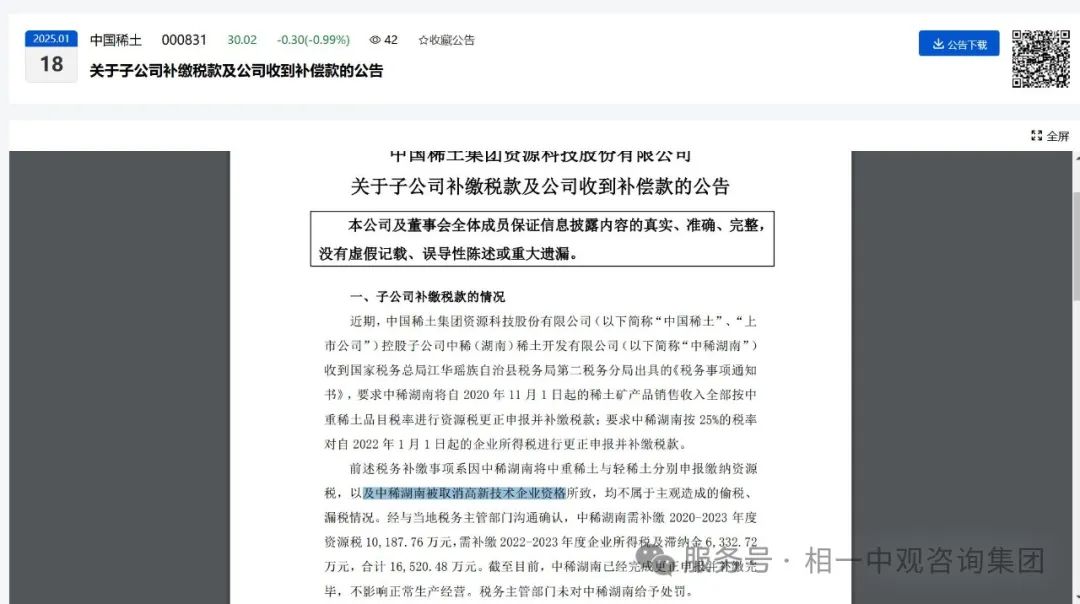

其一,补税压力徒增。企业需补缴因享受15%优惠税率(对比25%普通税率)产生的税款差额及滞纳金甚至被处于50%-5倍的处罚。

(2025年1月18日,中国稀土控股子公司中稀(湖南)稀土开发有限公司因被取消高企资格,需补缴2022-2023年度企业所得税及滞纳金6,332.72万元。)

其二,历史数据追溯风险。若企业在申请高新资质时存在研发费用归集不实、知识产权造假等行为,可能面临税务机关对过去3-5年税务数据的全面稽查,引发更严重的被追缴税款(滞纳金、罚款)的风险。

其三,财政奖补资金返还。企业需返还此前获得的财政奖补资金(广东部分地市给予30万-100万元奖励),并可能面临按日加收万分之五的滞纳金。

其四,声誉受损。高新技术企业资格的取消会对企业的声誉造成负面影响,尤其是对于上市公司而言,可能导致股价下跌,还会影响企业的市场竞争力和品牌价值,进而影响业务拓展和融资能力。

而作为致力于为企业提供“财税法金商”综合解决方案的财税服务提供商,相一中观团队看到的更多的是取消“伪高新”带来的长期正向效应:倒逼企业的创新投入,重新评估“政策套利”模式,转向实质性研发;优化创新生态,释放的政策资源(如税收优惠额度)将向真正具备核心技术的企业倾斜,形成“良币驱逐劣币”效应;促进产业升级,推动资源向战略性新兴产业集中,提升行业整体质量。

被取消资格的企业可以通过整改研发管理体系,重新申请高新资质。高新资质到期的企业,需要提前启动复审,避免因政策趋严导致续期失败。对于那些过去依赖“伪高新”标签获取融资的中小企业来说,需要合规化转型,如引入真实研发项目、优化财务结构,帮助其适应去“政策泡沫化”后的市场环境。

“镀金”终会褪色,“炼金”才能长久!当“税收优惠”不再是涂在表面的金漆,而是从创新血管里自然流淌出的政策甘露时,企业和老板们才真正读懂了:财税合规不是缚住翅膀的锁链,而是助飞时最稳的那股气流。

- 赣州旅投集团领导一行莅临相一中观深圳总部深化合作洽谈 2025-12-04

- 税企博弈背后:税务律师如何成为平衡争议的“中间人” 2025-11-08

- 直面行业痛点:你属于哪种中介类型? 2025-09-16

- 当违规奖补退场,企业盈利逻辑如何重塑? 2025-08-23

- 境外所得反避税监管再升级,“出海”企业与个人需警惕多重风险! 2025-05-28

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服